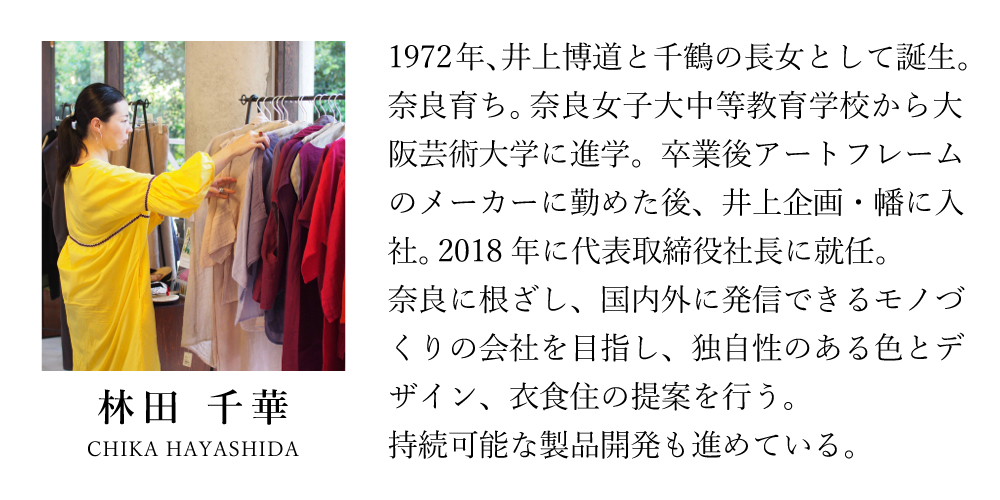

学生のころから「古布」が好きで、お寺の朝市や骨董品屋でよく買い求めていました。着物や袴を持ち帰り、すべて解き洗った後、アイロンをかけて12m余りの布を反物にして保存します。

絹ものはその当時流行っていた(地域的な流行かもしれません)、アロハシャツを作り、古着のリーバイスに合わせていました。羽裏を使ったものは鯉やトランプ柄など粋なものもあります。

そんな時代を経て今もまだ手元に残る着物地を、愛でることは度々ありまして、私の部屋は時折ゴミ屋敷のような状態になります。

9月のブログは最近見返した生地について書かせてもらいます。

25年ほど前に購入した布のこと。

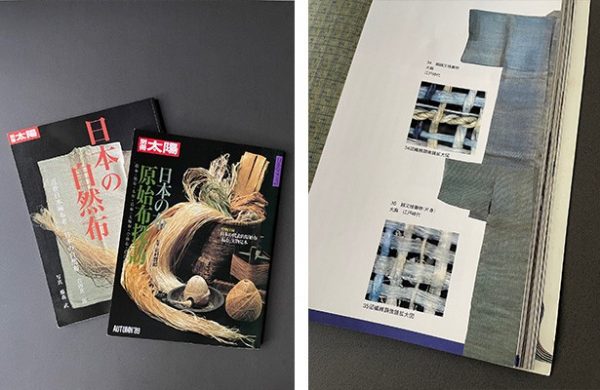

自然の草木から採取する繊維のうち、麻は最も長く美しい繊維を持ち、縄文の太古から現代にいたるまで長く人類とともにあった親しい繊維植物です。

しかし、長く変わることなく伝えてきた技が一気に花開き上質なものが大量かつ商業的に織られるようになったのは江戸時代にはいってから。江戸時代の中ごろになると、大麻繊維と苧麻繊維の特徴を生かし、衣料生活の中で様々な工夫を試みるようになりました。江戸時代は「麻布」の黄金時代であり、上質の麻織物として知られる三大麻布産地は、越後縮、奈良晒、江州高宮布(近江上布)。武家社会においては、袴、帷子、元服用のもの、農民の野良着には繊維を屑まで使う徹底したSDGsでした。

この布を購入した時、骨董品屋のおじさんは明治か江戸のころかな~と、当時でも安くない価格で購入したことを覚えています。その布で知り合いの方から中国茶用のコースターを作ってほしいと依頼を受け、名残惜しさも相まって、生地のことを知りたくなり、私の教科書ともいえる「太陽」の雑誌を読み返しました。

産業として生産する場合、麻を栽培し原材料を供給する地と、糸にして製織する地は別でした。同じ産地の原料を用いても、たとえそれが一級品であっても藩主が贈答品として用いる自慢の品でなければならないため、他国(他県)のものと同じであることは許されなかった時代だそう。厳しいですね。「加減」次第で特色が出ます。

相手方が目を見張るもの、簡単にできないものなど素材に工夫を凝らしていました。日本の面白さは風土から見えるものがあり、産地によって技法の違いや特徴があります。そうした江戸時代の人々の努力魂が日本人には根付いていると思いますし、誇りに思います。

小さな島国の「布」の「麻布」分野だけであっても、土地によってさまざまな違いがあり面白いものがありますね。時代が経つにつれて、持ち帰ることはできなくても資料館や博物館で知ることも多くできます。が、しかし、はっとするようなトキメクものに出会うことがあれば、迎え入れたいと思う気持ちは永遠に続いています。